Der Widerstand in Südtirol war vielfältig und komplex. Das Gebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg an Italien gefallen war, wurde nach dem Sturz Mussolinis (und der Gründung der Italienischen Sozialrepublik) sowie dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 vom nationalsozialistischen Deutschland besetzt. Südtirol kam zusammen mit Trient und Belluno unter die direkte Kontrolle der Nationalsozialisten und wurde zur Operationszone Alpenvorland (OZAV) unter der Leitung des deutschen Kommissars Franz Hofer.

In den Jahren 1940 bis 1943 befand sich die deutschsprachige Volksgruppe in Südtirol in einer schwierigen Lage: Über 80 % entschieden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft, etwa ein Drittel zog tatsächlich ins Deutsche Reich (Option). Nach dem 8. September änderte sich das Machtverhältnis erneut. Auch wenn viele deutschsprachige Südtiroler:innen die Ankunft der deutschen Truppen als Befreiung vom italienischen Faschismus empfanden, waren nicht alle auf der Seite der neuen Machthaber. Einige Südtiroler weigerten sich zu kämpfen, versteckten sich in den Bergen oder versuchten, ins befreite Italien zu gelangen. Illegale Netzwerke halfen diesen Wehrdienstverweigerern und Deserteuren – oft mit Unterstützung von Verwandten oder Freund:innen – trotz großer Risiken. Aus den Reihen der sogenannten „Dableiber“, also jener, die sich nicht für das Reich entschieden hatten, entstand der Widerstand des Andreas-Hofer-Bundes. Er wurde 1939 gegründet und nach 1943 von Hans Egarter neu organisiert. Dieser unterstützte aktiv Deserteure und arbeitete mit anderen österreichischen Widerstandsgruppen zusammen.

Der italienische Resistenza hingegen konzentrierte sich vor allem in Städten wie Bozen und Brixen und bestand aus kleinen Gruppen. Das Industriegebiet von Bozen wurde zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Austausch von Informationen und Materialien mit dem restlichen Italien. 1944 wurde das Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) in Bozen gegründet, vor allem dank des Einsatzes von Manlio Longon. Wie Carlo Romeo berichtet, fällt das historische Urteil über Longon durchweg positiv aus. Er versuchte nicht nur, die italienischen demokratischen Parteien zu vertreten, sondern auch, antinazistische Südtiroler einzubinden – unter anderem über Kontakte zum Unternehmer Erich Amonn. Er baute ein Hilfsnetz für Internierte im Lager auf, organisierte mehrere Fluchten und verbreitete Propaganda in den Fabriken. Doch die Verhaftung und Deportation vieler CLN-Mitglieder:innen, darunter auch Longon selbst, beendete diese Aktivitäten.

Ab 1944 wurde auf Anordnung Hofers die Wehrpflicht eingeführt: Hunderte junge Südtiroler wurden gezwungen, in der Wehrmacht oder der SS zu dienen. Wer sich weigerte, riskierte die Todesstrafe oder Gefängnis. Auch die Familien der Deserteure konnten durch sogenannte „Sippenhaft“ bestraft werden – also die Verhaftung von Angehörigen mit dem Ziel, psychologischen Druck zu erzeugen. In diesem Zusammenhang ist Josef Mayr-Nusser zu erwähnen, ein praktizierender Katholik und Präsident der örtlichen Katholischen Aktion. 1944 wurde er gezwungen, sich den Waffen-SS anzuschließen, doch aus religiösen Gründen weigerte er sich, Hitler die Treue zu schwören. Deshalb wurde er deportiert und starb während des Transports ins Konzentrationslager Dachau.

Die Rolle des Lagers in Bozen

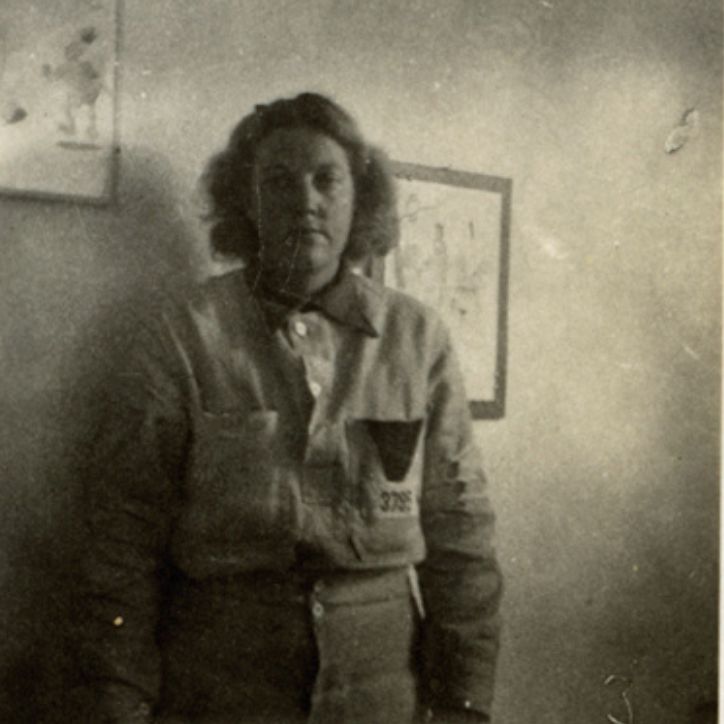

Das Durchgangslager Bozen, von den Nationalsozialisten eingerichtet, war ein Internierungslager für politische Gegner:innen, judische Menschen und Zivilist:innen, die zur Deportation bestimmt waren. Einige konnten dank des geheimen Netzwerks des CLN und mit Hilfe von Häftlingen und Freiwilligen fliehen. Nach der Zerschlagung des örtlichen CLN im Jahr 1944 wurde der Widerstand vor allem von Frauen weitergeführt – außerhalb des Lagers etwa von Franca „Anita“ Turra, Mariuccia Caretti und Elena Bonvicini, innerhalb des Lagers von Ada „Maria“ Buffulini.

Neben den organisierten und sichtbaren Formen des Widerstands gab es jedoch auch einen stillen, alltäglichen Widerstand – bestehend aus kleinen Akten des Ungehorsams, gegenseitiger Hilfe, dem Teilen von Essen, dem Verstecken von Menschen, dem Überbringen von Nachrichten oder einfach dem Verweigern der Zusammenarbeit mit der deutschen Besatzungsmacht. Diese „alltägliche“ Form des Widerstands war häufig weiblich geprägt. Sie war nicht immer politisch motiviert, sondern entsprang oft einem Sinn für Gerechtigkeit, Solidarität oder Menschlichkeit. Auch wenn sie weniger spektakulär war, war sie entscheidend, um Deserteure zu unterstützen, Verfolgte zu schützen und Vertrauensverhältnisse in einem Klima der Angst und des Verrats aufrechtzuerhalten.

Sega.jpg)