La Resistenza in Alto Adige durante la Seconda guerra mondiale

La Resistenza in Alto Adige fu multiforme e complessa. Il territorio passato all’Italia in seguito alla prima guerra mondiale, fu occupato dalla Germania nazista dopo la caduta di Mussolini ( la conseguente creazione RSI) e l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’Alto Adige, insieme a Trento e Belluno, pur formalmente parte della Repubblica Sociale Italiana, passò sotto il pieno controllo nazionalsocialista e divenne Operationszone Alpenvorland (OZAV), guidata dal commissario tedesco Franz Hofer.

È importante ricordare che negli anni 1940-43 il gruppo etnico-linguistico tedesco in Alto Adige si trovava in una situazione precaria, più dell’80% aveva optato per la cittadinanza germanica, un terzo vi si trasferì. Con l’8 settembre la i rapporti di potere cambiarono nuovamente. Sebbene per molti sudtirolesi di lingua tedesca, l’arrivo delle truppe tedesche fu vissuto come una liberazione dal fascismo italiano, va detto che non tutti i sudtirolesi erano dalla parte dei nuovi dominatori. Diversi sudtirolesi rifiutarono di combattere e si nascosero nei monti o cercarono di raggiungere l’Italia liberata. Reti clandestine aiutavano questi renitenti e disertori, spesso sostenuti da parenti o amici, nonostante i gravi rischi. Dalle file dei Dableiber, coloro che non optarono per il Reich, uscirono i resistenti dell’ Andreas Hofer Bund, fondata nel 1939 e riorganizzato dopo il 1943 da Hans Egarter, che entrò nel gruppo di Resistenza austriaca “Patria” e, tra le altre attività, sostenne attivamente i disertori.

La resistenza italiana invece, si concentrava principalmente nelle città come Bolzano e Bressanone, era costituita da piccoli gruppi. La zona industriale di Bolzano divenne un punto nevralgico per lo scambio di informazioni e materiali con il resto d’Italia. Nel 1944 si costituì il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Bolzano grazie soprattutto all’impegno di Manlio Longon. Come ricorda Carlo Romeo, il giudizio storico su Longon è unanimemente positivo. Non solo cercò di rappresentare i partiti democratici italiani ma anche di coinvolgere antinazisti sudtirolesi attraverso contatti con l’imprenditore Erich Amonn. Creo una rete di assistenza per gli internati del lager, preparò diverse fughe, organizzò propaganda nelle fabbriche…Tuttavia, l’arresto, la deportazione e l'uccisione di molti membri del CLN, compreso lo stesso Longon, pose fine a questa esperienza.

A partire dal 1944, per ordinanza di Hofer fu estesa la coscrizione obbligatoria: centinaia di giovani sudtirolesi furono obbligati a combattere nella Wehrmacht o nelle SS. Chi si rifiutava rischiava la pena di morte o il carcere, e i familiari dei disertori potevano essere puniti con la “Sippenhaft”, ovvero l’arresto come forma di pressione psicologica. In questo contesto va ricordato Josef Mayr-Nusser, un cattolico praticante e presidente dell’Azione Cattolica locale. Nel 1944 fu costretto ad arruolarsi nelle Waffen-SS, ma si rifiutò di giurare fedeltà a Hitler per motivi religiosi. Per questo fu deportato e morì durante il trasferimento verso il campo di concentramento di Dachau.

Il ruolo del campo di Bolzano e il ruolo delle donne

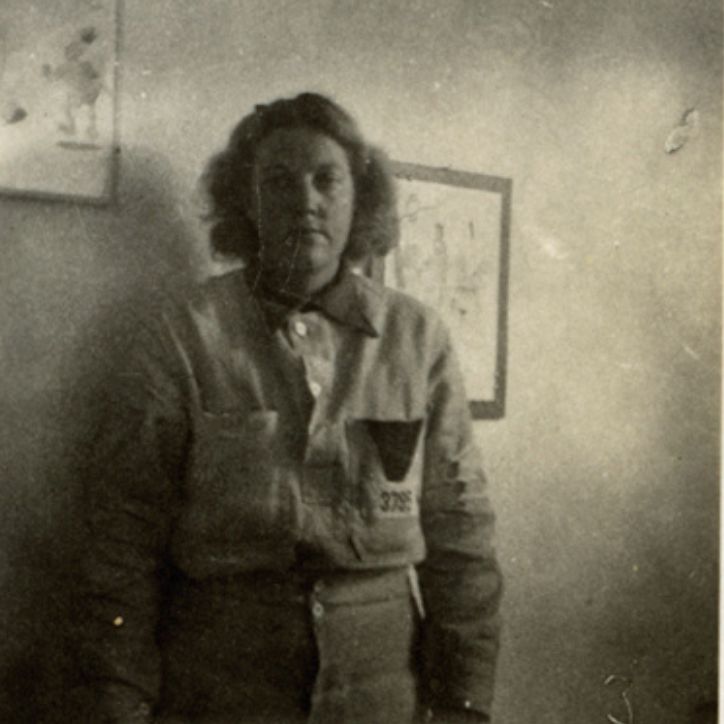

Il campo di transito di Bolzano, istituito dai nazisti nella primavera del 1944, fu un centro di internamento per oppositori politici, ebrei e civili destinati alla deportazione. Alcuni riuscirono a fuggire grazie alla rete clandestina del CLN e all’aiuto di detenuti e volontari. Dopo la distruzione del CLN locale, nel 1944, la resistenza fu portata avanti soprattutto da donne, come Franca “Anita” Turra, Mariuccia Caretti ed Elena Bonvicini all’esterno, e Ada “Maria” Buffulini all’interno del campo.

Accanto alle forme più organizzate e visibili di opposizione, esisteva - in entambi i gruppi linguistici - anche una resistenza silenziosa e quotidiana, fatta di piccoli gesti di disobbedienza, aiuti reciproci, condivisione di cibo, nascondigli, messaggi o semplici atti di non collaborazione con l’autorità tedesca. Questa forma di resistenza civile fu spesso femminile, non sempre era motivata da ideologia politica, ma spesso da senso di giustizia, solidarietà o umanità. Pur essendo meno eclatante, fu fondamentale per sostenere i disertori, proteggere i perseguitati e mantenere vive relazioni di fiducia in un clima dominato dalla paura e dalla delazione.

Sega.jpg)