La resistenza delle donne nella Cronaca locale

Testo e fonti estratti dall'articolo "Le assenti dalla nuova storia" di Lorenzo Vianini, storico ricercatore presso Centro di Storia Regionale Bressanone Brixen.Nel libretto dell’ANPI di Bolzano “Perché?”, pubblicato nel 1946 all’apice della polemica con la Südtiroler Volkspartei, la sezione di due pagine dedicata a “Le donne per la liberazione” si conclude con queste parole. Del ruolo delle donne nella Resistenza si ricorda però solo la partecipazione al comitato clandestino di assistenza del Lager di Bolzano – Ada Buffulini in Venegoni e Laura Conti nel nucleo interno, Maria Caretti in Visco Gilardi, Franca Sosi in Turra e Fiorenza Liberio all’esterno. A queste aggiunge Rosa [Ponso], Antonietta [Capuzzo], Fiorella, Mab, Isabella [Condanni], Mariangela, Nella [Lilli in Mascagni], sempre con ruoli legati al Lager – che si trattasse di far entrare o uscire la corrispondenza, oppure nascondere chi riusciva a scappare. Altrove nel testo vengono anche nominate altre donne che per il loro contributo hanno ricevuto il “Certificato al Patriota”, noto anche come brevetto Alexander, come le combattenti della “Divisione Alto Adige” Corinna ‘Cori’ Palla (Brigata Pasubiana), Licia Tioli e Bruna Marcandella (Gruppi indipendenti). Di queste e altre combattenti attive in regione non si fa menzione in queste pagine, così che quella della partigiana effettivamente “in armi” rimane una figura vaga, evocativa ma tenuta lontana dalla realtà locale: anche le donne hanno corso rischi, scrivono gli autori, salvo aggiungere ma solo «per non privare i loro uomini di un concorso veramente prezioso», del resto «si adoperarono per confortare con l’incitamento e l’esempio i loro uomini in una battaglia oscura».

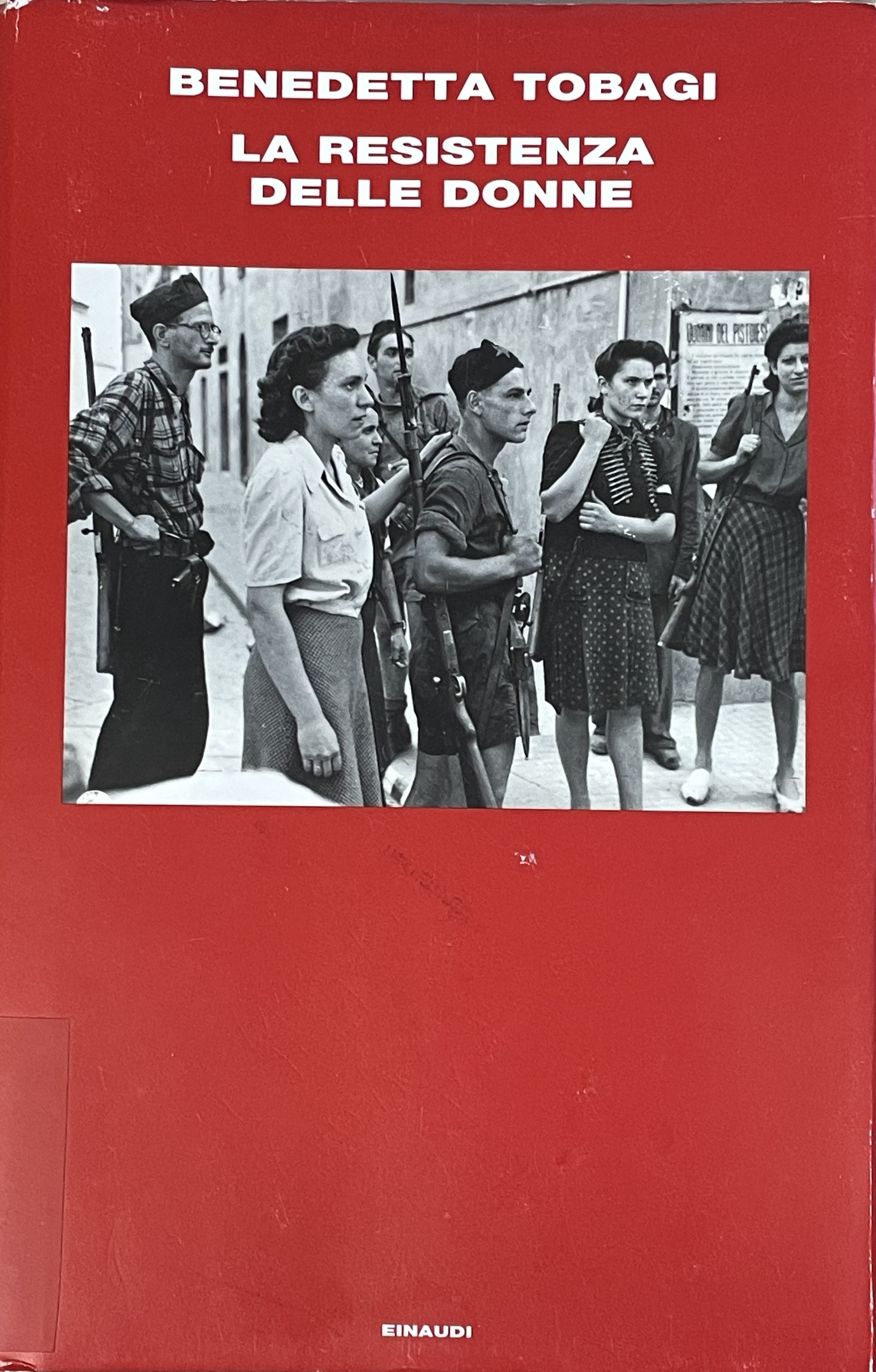

Il ruolo delle donne nella Resistenza, in Sudtirolo come nel resto del paese, rimarrà a lungo nell’ombra di quello degli uomini: come nota la storica Benedetta Tobagi, anche le immagini di donne in armi non sono state altro che «un repertorio d’immagini di donne in armi da consegnare all’immaginario collettivo», prodotte immediatamente dopo la Liberazione per la «necessità di costruire un immaginario di quel che effettivamente è stata la Resistenza, contro gli incipienti tentativi di farla sprofondare nell’oblio oppure di falsificare o edulcorare la sua storia.» Ma, continua Tobagi, proprio «le foto rischiano di trarci in inganno» perché «l’epurazione delle donne dalla memoria pubblica della guerra partigiana comincia proprio con le sfilate della Liberazione», legata a diversi motivi e timori ma – principalmente – al fatto che «Il fascismo è finito, ma il patriarcato è ancora in gran forma» (Tobagi 2022).

La pubblicazione dell’ANPI di Bolzano giunge, come abbiamo anticipato, all’apice di una polemica tra i partiti italiani che hanno fatto parte del Comitato di Liberazione cittadino e la SVP, che in qualità di partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca ha messo in prima fila, tra i propri fondatori, personalità avverse ad entrambe le dittature che si sono succedute in Sudtirolo. Ciascuno dei due schieramenti rivendica solo per sé un ruolo attivo contro fascismo e razzismo, tacciando l’altro di collaborazionismo. Nell’ambito di una polemica sulle Opzioni e sull’eventualità della loro revisione, per il direttore dell’“Alto Adige” Tullio Armani «non si può dimenticare che nei venti mesi dell’oppressione nazista gli alto-atesini hanno servito con assoluta fedeltà» e «non si siano mai mossi per cercar di affrettare la caduta della dittatura», anzi si sono volontariamente arruolati nelle SS all’indomani dell’8 settembre (Alto Adige 2.09.1945). Gli risponde Friedl Volgger, attivista Dableiber dell’Andreas-Hofer Bund e per questo internato a Dachau, negando nell’introduzione al suo bilancio della repressione nazista dei sudtirolesi l’esistenza di partigiani italiani sul territorio ed affermando che «wir [haben] vor den Waffenstillstandsvertrag nie einen italienischen Partisanen in Südtirol gesehen» (Volksbote 15.11.1945). Così quando nel 1947 la SVP non manda nessun proprio rappresentante alle cerimonie del 25 aprile – a detta del presidente del partito, Erich Amonn, una mancanza dovuta ad una trasferta romana della dirigenza – è il responsabile militare del CLN, Libero Montesi, ad apostrofare i sudtirolesi come “assenti della nuova storia”. Ma scorrendo le cronache delle varie cerimonie organizzate in occasione dell’Anniversario della Liberazione non sono i sudtirolesi ad essere assenti, ma le figure femminili: se “Perché?” dedica uno spazio, pur ridotto, alle donne coinvolte nella Resistenza locale, nessuno spazio viene loro dedicato nelle celebrazioni organizzate sin dal maggio 1945. Al centro di questi eventi si trovano, invece, episodi come le stragi del 30 aprile a Merano, del 2 maggio a Lasa e del 3 maggio a Bolzano. Nei primi anni è in particolare quest’ultima, con il suo carattere di “battaglia per Bolzano” e di momento di legittimazione della Resistenza italiana in provincia, ad assurgere come movimento combattente – dal momento che si tratta del più grande scontro tra partigiani e truppe germaniche sul territorio, nonostante si sia già verificato il passaggio dei poteri al presidente del CLN di Bolzano Bruno De Angelis. L’importanza del 3 maggio verrà poi riassorbita dal 25 aprile, che in qualità di giornata festiva si presta all’organizzazione di manifestazioni itineranti, le cui tappe principali sono la lapide per Manlio Longon in piazza 4 novembre, il Monumento alla Vittoria, in un secondo momento il Monumento ai caduti per la libertà e, di volta in volta ma raramente insieme, il luogo in via della Roggia dove è stato ucciso Franz Innerhofer o il maso della famiglia di Josef Mayr-Nusser. Durante questi anni, le uniche veramente assenti sono le donne: non perché manchino alle cerimonie, ma perché a loro non viene concesso alcuno spazio. L’unica eccezione è costituita dalla loro rilevanza quali “mogli di” partigiani di rilievo, come quelle coinvolte nel comitato cittadino per il decennale del 1955 – Wilma Mincato vedova di Manlio Longon, Elena Stanchina vedova di Luciano Bonvicini, Anita Turatti vedova di Aldo Danti.